Archeometria e Beni Culturali

Staff: Giuseppina Balassone, Piergiulio Cappelletti, Abner Colella, Alberto De Bonis, Claudia Di Benedetto, Vincenza Guarino, Francesco Izzo, Alessio Langella, Vincenzo Morra, Concetta Rispoli

Collaboratori strutturati: Sossio Fabio Graziano (Dipartimento di Farmacia - UniNA)

Collaboratori non strutturati: Francesco D’Uva (assegnista UniOR), Martina Mercurio (dottorato DiSTAR – XL ciclo), Giovanna Montesano (assegnista UniCH), Michela Scanu (dottorato DiSTAR – XL ciclo), Serena Spadavecchia (dottorato nazionale in Heritage Science - XXXIX ciclo), Maria Verde (assegnista DiARC - UniNA)

L’archeometria (misura di ciò che è antico) comprende qualsiasi indagine scientifica applicata allo studio dei materiali archeologici e del patrimonio culturale. Le metodologie geologiche di tipo mineralogico-petrografico sono quelle che meglio permettono di ottenere informazioni sulla provenienza e sulle caratteristiche tecnologiche dei reperti archeologici e dei materiali utilizzati nei beni culturali realizzati con risorse geologiche. Si tratta di un approccio multidisciplinare che consente di ricavare utili informazioni sullo stato dei geomateriali dei beni culturali al fine di valutarne il degrado e programmare al meglio gli interventi di conservazione e restauro. Dette indagini sono condotte in stretta collaborazione anche con gli archeologi, per ricostruire gli scambi fra le antiche civiltà e per valutare il loro sviluppo tecnologico.

Le indagini archeometriche si eseguono attraverso un approccio multi-analitico con le strumentazioni disponibili presso il DiSTAR

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del centro interateneo CRACS (Center for Research on Archaeometry and Conservation Science)

Materiali ceramici

L’approccio mineralogico-petrografico permette di ricavare la provenienza dei materiali ceramici attraverso il confronto con la composizione delle materie prime e con le caratteristiche geologiche del territorio d’origine. Inoltre, è possibile ricostruire le tecnologie produttive dei materiali ceramici dalla preparazione degli impasti e dei rivestimenti alla cottura (temperatura, atmosfera). Il gruppo di ricerca del DiSTAR si occupa dello studio di varie classi ceramiche (mensa, cucina, anfore, laterizi, ecc.) di varie epoche e provenienze, in particolare dai siti archeologici Campani (Cuma, Napoli, Pompei, Paestum, ecc.) e da altri siti in Italia, Asia e Africa.

Malte e intonaci

Un’importante parte della ricerca è rivolta allo studio dei geomateriali impiegati con funzione di legante (malte e calcestruzzi), con particolare attenzione a quelli d’epoca romana del contesto campano. Le principali informazioni che si possono ottenere riguardano la provenienza delle materie prime, la loro circolazione e le antiche tecnologie di realizzazione, la cui conoscenza può rappresentare uno spunto per la produzione di nuovi tipi di leganti e malte, studiando i processi di neoformazione a carico dei diversi costituenti. Inoltre, è possibile riconoscere eventuali fasi costruttive differenti, valutare il degrado e formulare miscele utili per il restauro, compatibili con i materiali in opera e le condizioni ambientali.

Materiali lapidei

Le ricerche sono dirette principalmente allo studio delle rocce ornamentali del costruito storico, anche al fine di pianificare il recupero dei siti di antica estrazione e valorizzare i vari litotipi. L’attività è svolta in collaborazione con esperti di storia dell’architettura e di restauro per migliorare le conoscenze sulla pietra posta in opera, interpretandone i processi di degrado e redigere un progetto che dia risultati duraturi nel tempo. Un ruolo importante è svolto dalla diagnostica integrata che consente di conoscere e interpretare l’architettura storica e guidare l’intervento.

Metalli

Le indagini archeometriche su antichi reperti metallici dell’area mediterranea (età del bronzo, età del ferro, orientalizzante, ecc.) condotte al DiSTAR riguardano principalmente la caratterizzazione mineralogico-petrografica degli oggetti (anche finalizzata ad un lor eventuale recupero e conservazione) e lo studio delle provenienze delle materie prime minerali dai diversi giacimenti metalliferi mediante analisi mineralogico-geochimica (elementi minori e tracce, analisi isotopiche, ecc.).

Pitture murarie e dipinti

Le indagini archeometriche su pitture murarie e dipinti contribuiscono a identificare le sostanze utilizzate come pigmenti e le tecniche di produzione. Un ruolo particolare è quello della diagnostica non distruttiva che permette di effettuare analisi senza prelievo di campioni e senza alterare il materiale in esame.

Principali collaborazioni

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli

Parco Archeologico Campi Flegrei

Centre Jean Bérard, unità del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francia

Università degli Studi di Napoli L'Orientale – Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

Università del Sannio – Dipartimento di Scienze e Tecnologie

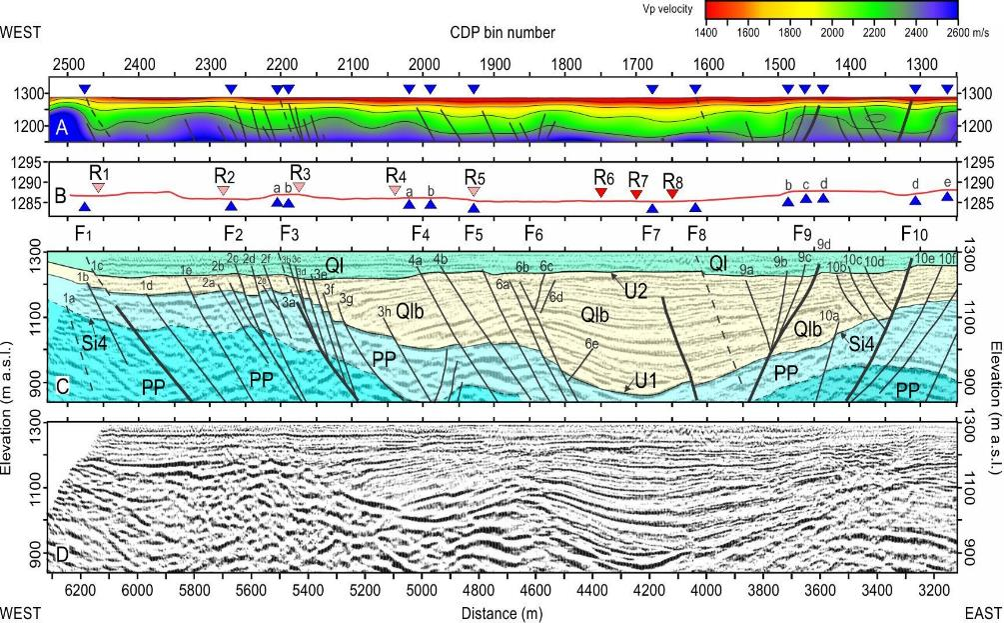

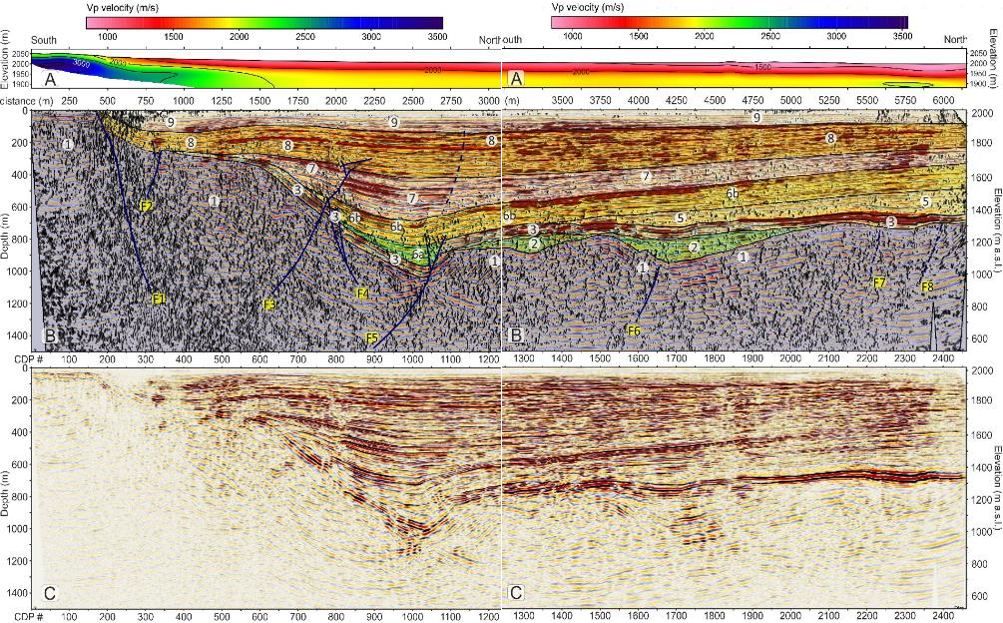

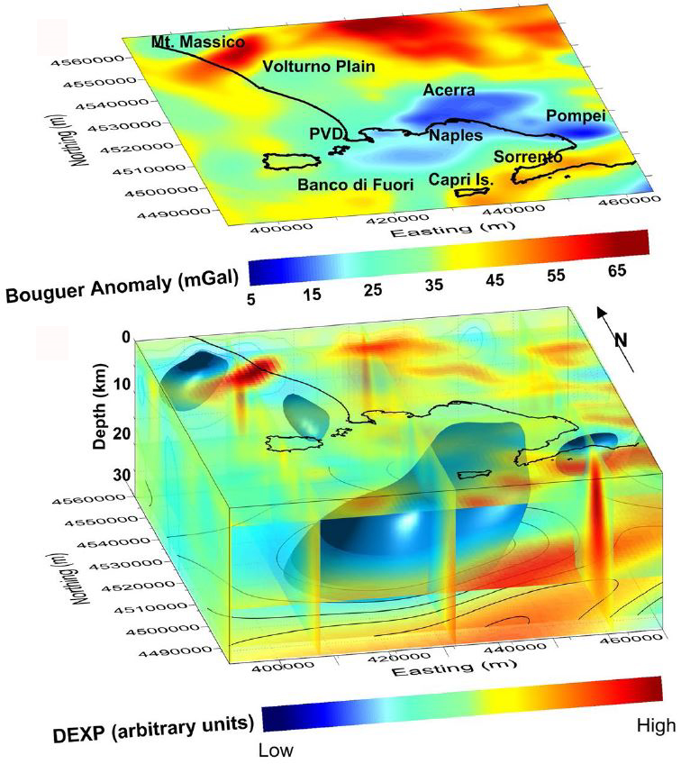

Fig. 2. Interpretazione dell’anomalia gravimetrica dell’area Vulcanica Campana. In alto: campo gravimetrico. In basso: immagine DEXP delle sorgenti delle anomalie (Fedi et al., 2018

Fig. 2. Interpretazione dell’anomalia gravimetrica dell’area Vulcanica Campana. In alto: campo gravimetrico. In basso: immagine DEXP delle sorgenti delle anomalie (Fedi et al., 2018